Оценка состояния внутриутробного плода у женщин различных соматотипов

УДК 611.9, 618.2

Томаева К.Г., Гайдуков С.Н., Иванова С.А., Виноградов М.В.

Кафедра акушерства и гинекологии Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет; ГУЗ «Родильный дом № 16»; МУЗ «Женская консультация № 22», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

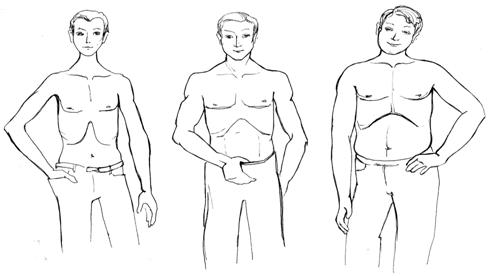

Резюме. Обследовано 104 беременных женщины, из них 27,9% имели макросоматический тип, 45,2% пациенток — мезосоматический, а 26,9% обладали микросоматическим типом телосложения. Наиболее высокая оценка сердечной деятельности плода во время беременности была у женщин с мезосоматическим типом. Нарушения кровотока в артериях пуповины и в маточных артериях чаще всего были выявлены у женщин макросоматического типа, реже всего — у беременных мезосоматического типа.

Ключевые слова: соматотип женщин, кардиотокография плода, допплерометрическое исследование кровотока

ЛИТЕРАТУРА

1. Никитюк Б. А., Мороз В.М., Никитюк Д.Б. Теория и практика интегративной антропологии. – Киев – Винница: Медицина, 1998. – 300 с.

А., Мороз В.М., Никитюк Д.Б. Теория и практика интегративной антропологии. – Киев – Винница: Медицина, 1998. – 300 с.

2. Дорохов Р.Н. Соматотипирование детей и подростков // Новости спорт. и мед. антропологии. – М., 1991. — № 3. – С. 107-121.

3. Стрижаков А.Н., Давыдов А.И., Белоцерковцева Л.Д. Физиология и патология плода. — М.: Медицина, 2004. – 356 с.

4. Филиппов О.С. Плацентарная недостаточность. – М.: МЕДпресс-информ, 2009. – 160 с.

5. Савельева Г.М. Плацентарная недостаточность. – М.: Медицина, 1991. – 276 с.

6. Справочник по акушерству, гинекологии и перинатологии / Под ред. Г.М. Савельевой. – М.: МИА, 2006. – 720 с.

Авторская справка

Томаева К.Г.

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, кафедры акушерства и гинекологии

аспирант

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 194100, ул. Литовская, д. 2

Гайдуков С.Н.

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, кафедры акушерства и гинекологии

д. м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии

м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии

Иванова С.А.

ГУЗ «Родильный дом № 16»

зав. акуш. отделения

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 194000, ул. М. Балканская, д. 54

Виноградов М.В.

МУЗ «Женская консультация № 22»

зав. отделением

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 194000, ул. Сикейроса, 10

Заключение по антропометрии

Заключение по антропометрии

Заключение по антропометрии

Оценка длины/роста, массы,

Оценка

соответствия массы

окружности

груди и головы

тела росту (оценка питания)

|

Номер центильного коридора

|

Центильный интервал

|

Оценка показателей

|

|

Номер центильного коридора

|

Центильный

интервал

|

Оценка

|

|

1

|

До З%

|

Очень

|

1

|

До

|

Резкий дефицит массы по росту

| |

|

2

|

3-10%

|

Низкие

|

2

|

3-10%

|

Масса недостаточна по росту

| |

|

3

|

10-25 %

|

Ниже

|

3

|

10-25

|

Масса ниже среднего по росту

| |

|

4

|

25-50 %

|

Средненизкие

|

4

|

25-50

|

Масса средне-низкая по росту

| |

|

5

|

50-75 %

|

Средневысокие

|

|

5

|

50-75

|

Масса средпевысокая по росту

|

|

6

|

75-90 %

|

Выше

|

6

|

75-90

|

Масса выше среднего по росту

| |

|

7

|

90-97 %

|

Высокие

|

7

|

90-97

|

Масса избыточная по росту

| |

|

8

|

Свыше 97 %

|

Очень

|

8

|

Свыше

|

Резкий избыток массы по росту

|

Оценка

гармоничности физического развития

Гармоничность физического развития

ребенка определяется по максимальной разности между номерами коридоров

дентальной шкалы после оценки показателей роста, массы тела (по

возрасту) и окружности груди.

Заключение:

- 0-2

развитие гармоническое - 3

развитие дисгармоническое - 4-7

развитие

резко дисгармоническое

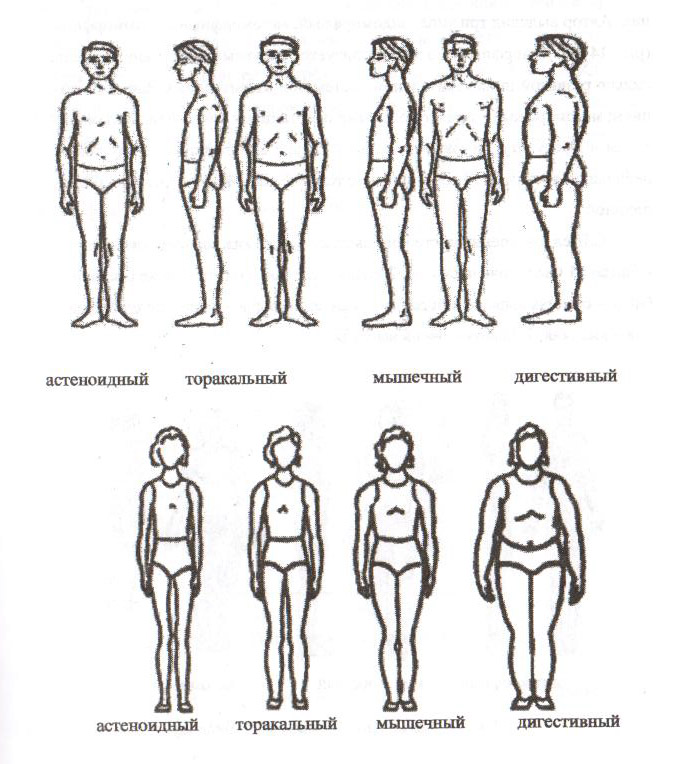

Оценка

соматотипа

Соматотип определяется только при

условии гармонического развития ребенка. Оценка соматотипа проводится

по сумме номеров центильных коридоров после оценки роста, массы (по

возрасту) и окружности груди.

Заключение:

- 3-10

микросоматический

тип телосложения, «физическое развитие ниже среднего» - 11-16

мезосоматический тип телосложения,

«физическое развитие среднее» - 11-13

«мезомикросоматический

тип» - 14-16

«мезомакросоматический

тип» 17-24

макросоматический тип телосложения,

«физическое

развитие выше среднего»

Используются технологии uCoz

Гречкина Л.

И., Карандашева В.О. Морфофункциональные особенности физического развития 15- летних девочек Магадана в зависимости от спортивной специализации

И., Карандашева В.О. Морфофункциональные особенности физического развития 15- летних девочек Магадана в зависимости от спортивной специализации

Скачать статью в формате PDF

Дата публикации 01.12.2018 г.

УДК. 612.821

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 15-ЛЕТНИХ ДЕВОЧЕК МАГАДАНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Л.И. Гречкина, В.О. Карандашева

ФГБУН Научно-исследовательский центр «Арктика» Дальневосточного отделения РАН, Россия, Магадан

Ключевые слова: девочки-подростки, cоматическое развитие , функциональные показатели сердечнососудистой системы, спортивная специализация.

Аннотация. В статье представлены результаты исследования морфофункционального развития 15-летних девочек – уроженок г. Магадана, занимающихся спортом в ДЮСШ, в зависимости от спортивной специализации (лыжные гонки и художественная гимнастика) и девочек, не занимающихся спортом на постоянной основе. Проведен сравнительный анализ основных соматометрических параметров физического развития: длины тела (ДТ, см), массы тела (МТ, кг) и окружности грудной клетки (ОГК, см) школьниц и функциональных показателей сердечно-сосудистой системы: систолического (САД мм рт. ст.), диастолического (ДАД, мм рт. ст.) и частоты сердечных сокращений (ЧСС, уд./мин.). Показано, что статистически значимые различия по ДТ наблюдаются между лыжницами и гимнастками; по МТ – гимнастки уступают неспортсменкам и лыжницам, а по ОГК девочки – неспортсменки значительно опережают своих сверстниц – спортсменок. Самая высокая вариабельность показателей и значительная доля лиц с дисгармоничным и микросоматическим типом телосложения (21,1% и 37,9%) характерна для девочек-неспортсменок. Среди девочек-лыжниц и гимнасток больше лиц, имеющих мезосоматический тип (74,6% и 66,7%) и гармоничное физическое развитие (93,7% и 82,2%), соответственно. Установлено, что у девочек-неспортсменок артериальное давление значимо выше, чем у девочек, занимающихся спортом.

Проведен сравнительный анализ основных соматометрических параметров физического развития: длины тела (ДТ, см), массы тела (МТ, кг) и окружности грудной клетки (ОГК, см) школьниц и функциональных показателей сердечно-сосудистой системы: систолического (САД мм рт. ст.), диастолического (ДАД, мм рт. ст.) и частоты сердечных сокращений (ЧСС, уд./мин.). Показано, что статистически значимые различия по ДТ наблюдаются между лыжницами и гимнастками; по МТ – гимнастки уступают неспортсменкам и лыжницам, а по ОГК девочки – неспортсменки значительно опережают своих сверстниц – спортсменок. Самая высокая вариабельность показателей и значительная доля лиц с дисгармоничным и микросоматическим типом телосложения (21,1% и 37,9%) характерна для девочек-неспортсменок. Среди девочек-лыжниц и гимнасток больше лиц, имеющих мезосоматический тип (74,6% и 66,7%) и гармоничное физическое развитие (93,7% и 82,2%), соответственно. Установлено, что у девочек-неспортсменок артериальное давление значимо выше, чем у девочек, занимающихся спортом. По ЧСС существенных различий между девочками–неспортсменками и спортсменками не выявлено, но у девочек-гимнасток ЧСС достоверно выше, чем у лыжниц.

По ЧСС существенных различий между девочками–неспортсменками и спортсменками не выявлено, но у девочек-гимнасток ЧСС достоверно выше, чем у лыжниц.

MORPHOFUNCTIONAL FEATURES OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF 15 YEAR-OLD GIRLS OF MAGADAN CITY DEPENDING ON THEIR SPORTIVE SPECIALIZATION

L.I. Grechkina, V.O. Karandasheva

“Arktika” Scientific Research Center, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences, Magadan, Russia

Keywords: adolescent girls, somatic development, functional indicators of the cardiovascular system, sportive specialization

Annotation. The paper presents the results of a study of the morphofunctional development of 15-year-old girls all born in Magadan who have been involved in sports with the sports school for children, depending on sportive specialization (skiing and rhythmic gymnastics) in comparison with those girls who are not regularly involved in any sports. The schoolgirls were examined to comparatively analyze the main somatometric parameters of their physical development: Body Length (BL, cm), Body Mass (BM, kg) and Chest Circumference (CC, cm) as well as their cardiovascular system functional parameters: Systolic Blood Pressure (BPS mm Hg), Diastolic Blood Pressure (BPD, mm Hg) and Heart Rate (HR, beats per min). It is shown that statistically significant differences in BL are observed between the groups of skiers and gymnasts. Gymnasts are lighter than non-athletes and skiers in BM. Non-athletic girls are significantly higher in CC than their age mate athletes. The highest variability of indicators and a significant proportion of the examinees with disharmonious and microsomatic body types (21.1% and 37.9% respectively) were typical for non-athletic girls. A mesosomatic type of the body build was observed in 74.6% of the examined female skiers and 66.7% of gymnasts. They also demonstrated a high percentage of harmonious physical development (93.7% and 82.2% respectively). It was found that non-athletic girls have a significantly higher Blood Pressure than girls involved in sports. No significant differences were revealed between athletes and non-athletic girls in the HR, but female gymnasts demonstrated quite higher HR than skiers.

It is shown that statistically significant differences in BL are observed between the groups of skiers and gymnasts. Gymnasts are lighter than non-athletes and skiers in BM. Non-athletic girls are significantly higher in CC than their age mate athletes. The highest variability of indicators and a significant proportion of the examinees with disharmonious and microsomatic body types (21.1% and 37.9% respectively) were typical for non-athletic girls. A mesosomatic type of the body build was observed in 74.6% of the examined female skiers and 66.7% of gymnasts. They also demonstrated a high percentage of harmonious physical development (93.7% and 82.2% respectively). It was found that non-athletic girls have a significantly higher Blood Pressure than girls involved in sports. No significant differences were revealed between athletes and non-athletic girls in the HR, but female gymnasts demonstrated quite higher HR than skiers.

Введение. В настоящее время большое внимание исследователей уделяется вопросам физического развития школьников в контексте спортивно-ориентированного физического воспитания. Изучение особенностей физического развития, функциональных и адаптивных возможностей организма детей и подростков, особенно в сенситивные периоды, которые благоприятны для целенаправленного профилактического воздействия и коррекции физиологических сдвигов в состоянии здоровья, является приоритетной задачей возрастной физиологии и школьного здравоохранения. В работах ряда авторов показано, что занятие физической культурой и спортом оказывает большое влияние на здоровье, физическое развитие детей и подростков и положительное воздействие на формирование функциональных систем организма молодых спортсменов [1, 2, 5-7, 9,10]. Особую значимость такие работы приобретают в исследованиях детей-северян, занимающихся спортом в различных секциях ДЮСШ [3, 4, 11]. Природно-климатические и экологические условия Северо-Востока России, признанные как экстремальные для проживания человека, оказывают выраженное влияние на физическое развитие, состояние и развитие его физиологических систем в процессе онтогенеза.

Изучение особенностей физического развития, функциональных и адаптивных возможностей организма детей и подростков, особенно в сенситивные периоды, которые благоприятны для целенаправленного профилактического воздействия и коррекции физиологических сдвигов в состоянии здоровья, является приоритетной задачей возрастной физиологии и школьного здравоохранения. В работах ряда авторов показано, что занятие физической культурой и спортом оказывает большое влияние на здоровье, физическое развитие детей и подростков и положительное воздействие на формирование функциональных систем организма молодых спортсменов [1, 2, 5-7, 9,10]. Особую значимость такие работы приобретают в исследованиях детей-северян, занимающихся спортом в различных секциях ДЮСШ [3, 4, 11]. Природно-климатические и экологические условия Северо-Востока России, признанные как экстремальные для проживания человека, оказывают выраженное влияние на физическое развитие, состояние и развитие его физиологических систем в процессе онтогенеза. Помимо этого на организм детей и подростков воздействуют большие нагрузки, связанные с обучением в школе, и дополнительные физические и психофизиологические нагрузки во время спортивных тренировок и соревнований[12-14] .

Помимо этого на организм детей и подростков воздействуют большие нагрузки, связанные с обучением в школе, и дополнительные физические и психофизиологические нагрузки во время спортивных тренировок и соревнований[12-14] .

В связи с этим целью нашего исследования является сравнительное изучение соматометрических характеристик физического развития и функциональных показателей сердечно-сосудистой системы девочек-подростков, занимающихся спортом в различных секциях ДЮСШ (лыжные гонки, художественная гимнастика), и не занимающихся спортом.

Методы и организация исследований. В иследованиях приняли участие практически здоровые девочки-школьницы в возрасте 15 лет. Проводили исследования в медицинских кабинетах различных школ г. Магадана и на базе Магаданского областного центра медицинской профилактики. Всего обследовано 203 школьницы, из них 95 девочек, не занимающихся спортом, 65 девочек, занимающихся лыжными гонками, и 45 девочек, занимающихся художественной гимнастикой в секциях ДЮСШ. Среди спортсменок высокую спортивную квалификацию (КМС и МС) имели 36 девочек, занимающихся художественной гимнастикой и 9 лыжниц. Разряд от 1 юношеского до 3 взрослого имели 39 лыжниц и 6 гимнасток. Все обследуемые являлись уроженками Северо-Востока России. У испытуемых регистрировались основные антропометрические параметры: длина тела (ДТ, см), масса тела (МТ, кг), окружность грудной клетки в 3-х положениях – в паузе, на максимальном вдохе и выдохе (ОГК, см) общепринятыми методами. Максимальную экскурсию грудной клетки оценивали по разнице: ОГКвдохmax – ОГКвыдохmax. Индивидуальная оценка уровня физического развития девочек по массе тела, длине тела и ОГК проводилась с использованием разработанных нами межвозрастных центильных шкал по методу Р.Н. Дорохова [8]. Гармоничность развития определяли по результатам центильных оценок, полученных для каждого изучаемого параметра (ДТ, МТ, ОГКпауза). При этом учитывалось, что если разность номеров центильных интервалов между любыми двумя из трех показателей составляла 1, то физическое развитие считалось гармоничным, если 2 – дисгармоничным, а если 3 и более – резко дисгармоничным.

Среди спортсменок высокую спортивную квалификацию (КМС и МС) имели 36 девочек, занимающихся художественной гимнастикой и 9 лыжниц. Разряд от 1 юношеского до 3 взрослого имели 39 лыжниц и 6 гимнасток. Все обследуемые являлись уроженками Северо-Востока России. У испытуемых регистрировались основные антропометрические параметры: длина тела (ДТ, см), масса тела (МТ, кг), окружность грудной клетки в 3-х положениях – в паузе, на максимальном вдохе и выдохе (ОГК, см) общепринятыми методами. Максимальную экскурсию грудной клетки оценивали по разнице: ОГКвдохmax – ОГКвыдохmax. Индивидуальная оценка уровня физического развития девочек по массе тела, длине тела и ОГК проводилась с использованием разработанных нами межвозрастных центильных шкал по методу Р.Н. Дорохова [8]. Гармоничность развития определяли по результатам центильных оценок, полученных для каждого изучаемого параметра (ДТ, МТ, ОГКпауза). При этом учитывалось, что если разность номеров центильных интервалов между любыми двумя из трех показателей составляла 1, то физическое развитие считалось гармоничным, если 2 – дисгармоничным, а если 3 и более – резко дисгармоничным. Принадлежность девочек к микро-, мезо- или макросоматотипу оценивали по сумме номеров центильных интервалов, полученных для каждого из параметров: длины тела, массы тела и окружности грудной клетки. При сумме баллов до 10 обследуемого относили к микросоматотипу (МиС), от 11 до 15 – к мезосоматотипу (МеС), от 16 и более – к макросоматотипу (МаС). Индекс массы тела рассчитывали по формуле: МТ/ДТ2 (ИМТ, кг/м², где ДТ – в метрах). Систолическое (САД) и диастолическое (ДАД) артериальное давление (мм рт. ст.) определяли по методу Короткова в положении «сидя» в спокойном состоянии. Частоту сердечных сокращений (ЧСС, уд./мин) у обследуемых регистрировали пальпаторно (ЧСС, уд./мин.). Двойное произведение (ДП, усл.ед.) рассчитывали по Робинсону, систолический (СО, мл) и минутный объем кровообращения (МОК, л/мин.) – по Старру. Расчетным путем определяли показатель внешней работы миокарда (ВРМ, усл.ед), вегетативный индекс Кердо (ВИК, %), периферическое сопротивление сосудов (ПСС, дин.с.

Принадлежность девочек к микро-, мезо- или макросоматотипу оценивали по сумме номеров центильных интервалов, полученных для каждого из параметров: длины тела, массы тела и окружности грудной клетки. При сумме баллов до 10 обследуемого относили к микросоматотипу (МиС), от 11 до 15 – к мезосоматотипу (МеС), от 16 и более – к макросоматотипу (МаС). Индекс массы тела рассчитывали по формуле: МТ/ДТ2 (ИМТ, кг/м², где ДТ – в метрах). Систолическое (САД) и диастолическое (ДАД) артериальное давление (мм рт. ст.) определяли по методу Короткова в положении «сидя» в спокойном состоянии. Частоту сердечных сокращений (ЧСС, уд./мин) у обследуемых регистрировали пальпаторно (ЧСС, уд./мин.). Двойное произведение (ДП, усл.ед.) рассчитывали по Робинсону, систолический (СО, мл) и минутный объем кровообращения (МОК, л/мин.) – по Старру. Расчетным путем определяли показатель внешней работы миокарда (ВРМ, усл.ед), вегетативный индекс Кердо (ВИК, %), периферическое сопротивление сосудов (ПСС, дин.с. см-5). Статистическая обработка полученных данных была проведена при помощи стандартных программ Microsoft Excel 2002 и StatSoft Statistiсa-6.0. Вычислялись средние величины показателей (М) и их стандартные ошибки (±m). Статистическая значимость различий оценивалась по t-критерию Стьюдента для независимых выборок при условии нормальности распределения. Статистически значимым принимали уровень различий при p ≤0,05.

см-5). Статистическая обработка полученных данных была проведена при помощи стандартных программ Microsoft Excel 2002 и StatSoft Statistiсa-6.0. Вычислялись средние величины показателей (М) и их стандартные ошибки (±m). Статистическая значимость различий оценивалась по t-критерию Стьюдента для независимых выборок при условии нормальности распределения. Статистически значимым принимали уровень различий при p ≤0,05.

Результаты исследований и их обсуждение. В результате исследования были определены средневозрастные показатели основных соматометрических параметров, являющихся базовыми для оценки физического развития девочек, и функциональных параметров сердечнососудистой системы (табл.).

Таблица

Соматометрические и функциональные показатели сердечнососудистой системы у девочек Магадана, занимающихся спортом (лыжные гонки, художественная гимнастка) и неспортсменок

|

Показатели

|

Неспортсмены

1

|

Лыжницы

2

|

Гимнастки

3

|

P

| |

|

n = 95

|

n = 65

|

n = 45

| |||

|

Длина тела, см

|

163,41±0,69

|

161,87±0,67

|

163,94±0,82

|

*2-3

| |

|

Масса тела, кг

|

52,45±0,82

|

50,92±0,80

|

48,84±0,82

|

**1-3

| |

|

ОГК, см

|

пауза

|

81,94±0,51

|

79,37±0,64

|

76,53±0,56

|

**1-2; ***1-3; 2-3

|

|

вдох

|

86,26±0,53

|

85,71±0,62

|

83,09±0,57

|

***1-3; **2-3

| |

|

выдох

|

80,37±0,51

|

77,46±0,61

|

74,8±0,57

|

***1-2; 1-3; 2-3

| |

|

Экскурсия грудной клетки, см

|

5,89±0,20

|

8,25±0,28

|

8,30±0,12

|

***1-2; 1-3

| |

|

ИМТ, кг/м2

|

19,6±0,25

|

19,39±0,26

|

18,13±0,22

|

***1-3; 2-3

| |

|

САД, мм рт.

|

114,7±1,2

|

103,2±1,2

|

101,0±1,3

|

***1-2; 1-3

| |

|

ДАД мм рт. ст.

|

68,7±1,0

|

63,7±0,8

|

60,8±0,9

|

***1-2; *1-3

| |

|

ЧСС уд./мин.

|

75,4±1,2

|

74,0±1,1

|

77,7±1,2

|

**2-3

| |

|

МОК, л/мин.

|

5,23±0,12

|

5,15±0,08

|

5,56±0,10

|

**2-3

| |

|

СО, мл

|

69,7±1,0

|

69,6±0,7

|

71,6±1,0

|

| |

|

ДП, усл.

|

86,3±1,9

|

76,5±1,5

|

78,4±1,5

|

***1-2; 1-3

| |

|

ВИК, усл. ед.

|

6,7±2,1

|

13,0±1,7

|

21,1±1,5

|

***1-2; 1-3

| |

|

ВРМ, усл. ед.

|

5,82±0,08

|

5,33±0,06

|

5,30±0,07

|

***1-2; 1-3

| |

|

ОПСС, дин.с.см-5

|

1411±42

|

1273±30

|

1136±26

|

**1-2; ***1-3; 2-3

| |

Примечание: статистически значимые различия между группами: * — Р<0,05; ** — Р<0,01; ***Р<0,001

Сравнительный анализ средневозрастных значений показателей длины тела, массы тела и окружности грудной клетки выявил существенные различия между группами девочек–спортсменок с различной спортивной специализацией и девочек–неспортсменок.

Так, статистически значимые различия по ДТ наблюдаются между лыжницами и гимнастками; по МТ – гимнастки уступают неспортсменкам и лыжницам, а по ОГК девочки – неспортсменки значительно опережают своих сверстниц – спортсменок. Необходимо отметить, что несмотря на более высокие показатели ОГК в «паузе» девочки –неспортсменки значительно уступают девочкам-спортсменкам по показателю экскурсии грудной клетки, что свидетельствует о слабом развитии дыхательных мышц и менее эффективном дыхании. Наиболее высокий показатель ИМТ среди сравниваемых групп имеют девочки-неспортсменки, наименьший – гимнастки, а лыжницы занимают по этому показателю промежуточное положение. Параметры индекса массы тела показывают, что у всех трех групп девочек они несколько ниже нормативных показателей (20,8 кг/м2). Особенно отчетливая тенденция к снижению ИМТ отмечается у девочек-гимнасток, что свидетельствует о дефиците массы тела.

Распределение девочек по уровню развития индивидуальных показателей соматометрических параметров в отдельности в каждой группе было проведено с использованием межвозрастных центильных шкал, разработанных нами на основе базы данных основных соматометрических параметров, сформированной в результате мониторинговых исследований физического развития школьников г. Магадана в период 2003–2014 гг.

Магадана в период 2003–2014 гг.

Результаты анализа распределения индивидуальных показателей ДТ, МТ и ОГК из общего числа всех обследованных девочек в каждой группе представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Распределение девочек неспортсменок (н/сп.) и спортсменок (лыжные гонки, л/г и художественная гимнастика, х/г) по уровню индивидуальных показателей физического развития: массы тела (МТ), длины тела (ДТ) и окружности грудной клетки (ОГК)

Одним из основных критериев, характеризующих физическое развитие, является длина тела, как наиболее стабильный показатель биологической зрелости организма. В результате проведенного сравнительного анализа распределения девочек по этому признаку было установлено, что среди всех обследованных больше всего лиц, имеющих нормальные (средние) показатели длины тела встречается в группе девочек-лыжниц (61,9%), при этом низкорослых – 30,2%, а высокорослых – 7,9%. Самая высокая вариабельность признака характерна для девочек-неспортсменок с большим отклонением как в сторону низкорослости (28,4%), так и высокорослости (23,1%), в то время как у девочек-гимнасток имеет место равное распределение по отклонению от средней (нормы) ДТ в обе стороны (22,2%).

Распределение по массе тела показало, что наименьшая доля лиц, имеющих нормальные (средние) показатели МТ, встречается среди девочек-неспортсменок 51,6%, наибольшая – среди лыжниц — 60,3 %, а гимнастки занимает промежуточное положение – 57,8%. Обращает на себя внимание значительная доля лиц с недостаточной массой тела в каждой группе. Наибольшая вариабельность показателей массы тела характерна для девочек-неспортсменок с значительным отклонением как в сторону недостаточности (29,4%), так и в сторону избыточности признака (19%). Меньше всего девочек с избыточной (2,2%) и больше всего с недостаточной массой тела (30%) встречается среди гимнасток. Это вполне объяснимо, поскольку в художественной гимнастике предъявляются более жесткие требования к поддержанию оптимальной массы тела для достижения высоких результатов.

Распределение девочек по показателям окружности грудной клетки обнаружило довольно высокую вариабельность признака и значительную долю лиц в процентном отношении с недостаточно развитой грудной клеткой в каждой группе, что свидетельствует об астенизации телосложения у магаданских школьниц. При этом больше всего «узкогрудых» встречается среди гимнасток (55,6%), а с нормальным объемом грудной клетки – среди девочек-неспортсменок и лыжниц (65,3% и 55,6%, соответственно).

При этом больше всего «узкогрудых» встречается среди гимнасток (55,6%), а с нормальным объемом грудной клетки – среди девочек-неспортсменок и лыжниц (65,3% и 55,6%, соответственно).

На рисунке 2 представлены результаты, характеризующие соматотипы и гармоничность телосложения девочек из общего числа обследованных в группах сравнения. Отмечается высокая вариабельность по телосложению девочек в каждой группе.

Рис. 2. Распределение девочек неспортсменок (н/сп.) и спортсменок (лыжные гонки, л/г и художественная гимнастика, х/г) по гармоничности телосложения и соматотипу (%)

МиС – микросоматотип, МеС – мезосоматотип, МаС – макросоматотип

Так оказалось, что среди девочек-лыжниц встречается наибольший процент лиц, имеющих мезосоматический тип телосложения (74,6%) и гармоничное физическое развитие (93,7%). Среди девочек-гимнасток отмечается довольно значительная доля лиц с микросоматотипом и дисгармоничным физическим развитием (33,3% и 17,8%, соответственно), что обусловлено недостаточностью массы тела и слабым развитием грудной клетки. Наибольшая вариабельность по соматотипу и гармоничности характерна для девочек-неспортсменок с высокой частотой встречаемости лиц, имеющих микросоматическое и дисгармоничное физическое развитие (37,9% и 21,1%, соответственно).

Сравнительный анализ средневозрастных значений функциональных показателей сердечнососудистой системы: САД, ДАД и ЧСС также выявил существенные различия между группами девочек–спортсменок с различной спортивной специализацией и девочек–неспортсменок (табл.). Установлено, что у девочек-неспортсменок артериальное давление находится в пределах возрастной физиологической нормы (САД — 105-120 мм рт. ст., ДАД – 63-75 мм рт. ст.). У девочек-спортсменок отмечено понижение уровня артериального давления относительно физиологической нормы, при этом у гимнасток данная тенденция выражена более значительно. Показано, что существенных различий по частоте сердечных сокращений между девочками – неспортсменками и спортсменками не наблюдается, но у девочек-гимнасток ЧСС достоверно выше, чем у лыжниц (Р<0,01).

У девочек-неспортсменок, по сравнению с девочками, занимающимися спортом, отмечаются более высокие значения показателя двойного произведения, что свидетельствует о снижении резервных возможностей сердечно-сосудистой системы. Показатели минутного объема крови наиболее высокие у девочек, занимающихся художественной гимнастикой. Этот показатель достоверно больше у девочек-гимнасток, по сравнению с лыжницами (Р<0,01), что может косвенно свидетельствовать о том, что в покое у них выше уровень энергетического обмена. Отмечено, что у девочек-гимнасток вегетативный индекс Кердо существенно больше, чем у лыжниц и девочек-неспортсменок. Это свидетельствует о том, что у последних вегетативный баланс в организме смещен в сторону преобладания активности парасимпатического отдела, а у гимнасток – симпатического отдела вегетативной нервной системы. Девочки-неспортсменки имеют значительно более высокие показатели общего периферического сопротивления сосудов по сравнению со спортсменками. Наименьшие показатели ОПСС характерны для девочек, занимающихся художественной гимнастикой. В целом, у девочек-неспортсменок, по сравнению со спортсменками наблюдается снижение резервных возможностей сердечно-сосудистой системы и возрастание внешней работы миокарда.

Заключение. Таким образом, исходя из анализа соматометрических параметров и гемодинамических показателей, можно сделать вывод о том, что девочки, занимающиеся спортом, имеют более гармоничное физическое развитие и высокие резервные возможности сердечно-сосудистой системы в отличие от девочек-неспортсменок. Наиболее оптимальное морфофункциональное развитие характерно для девочек–лыжниц, в то время как у девочек-гимнасток наблюдается существенный дефицит массы тела и более слабое развитие грудной клетки.

Литература

- Блинков С. Н. Влияние различных двигательных режимов на показатели центральной гемодинамики школьниц-подростков, имеющих разные соматотипы / С. Н. Блинков // Наука и спорт: современные тенденции. — 2017. — № 4. — С.7-9.

- Бухарин В. А., Роль физкультурного комплекса «ГТО» в снижении заболеваемости обучающихся общеобразовательных учреждений 15-16 лет. / В. А. Бухарин, Е. Г. Кокорева, М. В. Трегубова // Вестник «Өрлеу» — kst. — 2017. — № 1 (15). — С. 120-126.

- Бушева Ж. И. Повышение двигательной активности юных волейболистов младшего школьного возраста, проживающих в условиях Севера / Ж. И. Бушева // Проблемы современного педагогического образования. Ялта: 2016. — № 50-4. — С. 72-79.

- Бушева Ж. И., Исследование показателей физического развития детей 7 лет в условиях занятий спортом на Севере / Ж. И. Бушева, А.В. Аустер // Научный медицинский вестник Югры. — — № 1-2 (1-2). — С. 44-46.

- Гибадуллин М. Р., Показатели центральной гемодинамики мальчиков и девочек 11-13 лет в процессе спортивно ориентированного физического воспитания / М. Р. Гибадуллин, А. С. Кузнецов // Научно-теоретический журнал Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. Санкт-Петербург: 2010. — № 3 (61). — С. 29-33.

- Глазова Е. В., Дополнительные занятия легкой атлетикой и спортивными играми как средство укрепления физического здоровья учащихся./ Е. В. Глазова, И. И. Изотова, Н. В. Казанцева, А. А. Малеванный, К. В. Якимов // Тенденции и проблемы в экономике России: теоретические и практические аспекты: материалы Всероссийской научно-практической конференции. Иркутск, 23 марта 2017 г. — С. 43-48.

- Дворкина Н. И., Возрастная динамика морфологической зрелости школьников 7-16 лет, занимающихся различными видами двигательной активности / Н. И. Дворкина, Л. С. Дворкин, А. И. Попов // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. — 2017. — № 3. — С. 5-8.

- Дорохов Р. Н. Основы и перспективы возрастного соматотипирования / Р. Н. Дорохов // Теория и практика физической культуры. — 2000. — № 9. — С. 10-12.

- Жуманова А. С. Особенности физического развития юных спортсменок в художественной гимнастике / А. С. Жуманова, В. Н. Авсиевич, Т. М. Омашева // Молодой ученый. — 2017. — № 10 (144). — С. 385-387.

- Каримова М. Н. Сравнительная оценка состояния здоровья школьников, занимающихся спортом и физической культурой. / М. Н. Каримова, Д. Р. Арипова, Н. А. Аманова // Физическая культура и спорт — основы здоровой нации: сборник статей III Международной научно-практической конференции. Чита, 18-19 февраля 2016 г. — С. 197-201.

- Кривощеков С. Г. Характеристика морфологических особенностей и функционального состояния организма подростков в условиях адаптации к Северу / С. Г. Кривощеков, Н. Н. Гребнева // Физиология человека. — 2000. — Т. 26. — № — С. 93-98.

- Коньков В. З. Адаптационные возможности сердечно-сосудистой системы юных лыжников-гонщиков и лиц, не занимающихся спортом / В. З. Коньков, О. Л. Нифонтова // Биологические проблемы Севера: материалы Международной научной конференции. Магадан, 2018. — С. 197-199.

- Ложечка М. В. Сравнительные данные антропометрических и функциональных показателей детей младшего школьного возраста, не занимающихся спортом,и их одноклассников-сумоистов / М. В. Ложечка // Вестник Луганского государственного университета имени Тараса Шевченко. — — № 1 (2). — С. 70-75.

- Немцев О.Б. Динамика уровня физической подготовленности, физического развития и психоэмоционального состояния у школьников 11-16 лет. / О.Б. Немцев, Т.А. Должикова // Научно-теоретический журнал Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. Санкт-Петербург: — № 3 (61). — С. 83-87.

References

- Blinkov S. N. Influence of various motor regimes on the central hemodynamic parameters of teenage girls with different somatotypes / S. N. Blinkov // Science and Sport: Modern Trends. — 2017. — No. 4. — P.7-9.

- Bukharin V. A., The role of the physical training complex «TRP» in reducing the incidence of students of general education institutions aged 15-16. / V. A. Bukharin, E. G. Kokoreva, M. V. Tregubova // Bulletin «Orleu» — kst. — 2017. — № 1 (15). — pp. 120-126.

- Busheva Zh. I. Increasing the motor activity of young volleyball players of primary school age living in the conditions of the North / Zh. I. Busheva // Problems of modern pedagogical education. Yalta: 2016. — № 50-4. — pp. 72-79.

- Busheva Zh. I., Study of indicators of the physical development of children 7 years of age in terms of sports in the North / Zh. I. Busheva, A.V. Auster // Scientific Medical Journal of Ugra. — 2012. — № 1-2 (1-2). — p. 44-46.

- Gibadullin M. R., Indices of central hemodynamics of boys and girls 11–13 years old in the process of sports-oriented physical education / M. R. Gibadullin, A. S. Kuznetsov // Scientific-theoretical journal Scientific notes of the PF University. Lesgaft St. Petersburg: 2010. — № 3 (61). — pp. 29-33.

- Glazova E. V., Additional classes in athletics and sports games as a means of enhancing the physical health of students. / E. V. Glazova, I. I. Izotov, N. V. Kazantseva, A. A. Malevanny, K. V Yakimov // Trends and Problems in the Russian Economy: Theoretical and Practical Aspects: Materials of the All-Russian Scientific and Practical Conference. Irkutsk, March 23, 2017 — P. 43-48.

- Dvorkina N. I., Age dynamics of the morphological maturity of 7–16-year-old schoolchildren engaged in various types of motor activity / N. I. Dvorkina, L. S. Dvorkin, A. I. Popov // Physical culture: education, education, training. — 2017. — № 3. — p. 5-8.

- Dorokhov R. N. Basics and perspectives of age-related somatotyping / R. N. Dorokhov // Theory and Practice of Physical Culture. — 2000. — № 9. — p. 10-12.

- Zhumanova A. S. Features of the physical development of young athletes in rhythmic gymnastics / A. S. Zhumanova, V. N. Avsiev, T. M. Omasheva // Young Scientist. — 2017. — № 10 (144). — p. 385-387.

- Karimov MN Comparative assessment of the health of schoolchildren involved in sports and physical culture. / M.N. Karimova, D. R. Aripova, N. A. Amanova // Physical culture and sport — the basis of a healthy nation: a collection of articles of the III International Scientific Practical Conference. Chita, February 18-19, 2016 — p. 197-201.

- Krivoschekov S. G. Characterization of morphological features and functional state of the body of adolescents in conditions of adaptation to the North / S. G. Krivoschekov, N. N. Grebneva // Human Physiology. — 2000. — V. 26. — № 2. — P. 93-98.

- Konkov V.Z. Adaptation capabilities of the cardiovascular system of young skiers-racers and people not involved in sports / V.Z. Konkov, OL L. Nifontova // Biological problems of the North: proceedings of the International Scientific Conference. Magadan, 2018. — p. 197-199.

- Spoon M.V. Comparative data of anthropometric and functional indicators of children of primary school age who are not involved in sports, and their classmates, Sumoists / M.V. Lozhechka // Taras Shevchenko Luhansk State University Bulletin. — 2016. — № 1 (2). — pp. 70-75.

- Nemtsev, O.B. Dynamics of the level of physical fitness, physical development and psycho-emotional state in schoolchildren 11-16 years old. / O.B. Nemtsev, T.A. Dolzhikova // Scientific-theoretical journal Uchenye zapiski universiteta imeni PF Lesgaft St. Petersburg: 2010. — № 3 (61). — pp. 83-87.

Сведения об авторах: Людмила Ивановна Гречкина – к.б.н., доцент, ведущий научный сотрудник ФГБУН Научно-исследовательский центр «Арктика» ДВО РАН; Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., Виктория Олеговна Карандашева – старший инженер ФГБУН Научно-исследовательский центр «Арктика» ДВО РАН; Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Оценка полового и физического развития подростков, проживающих в городе Кирове Текст научной статьи по специальности «Науки о здоровье»

ЛИТЕРАТУРА

1. Бронштейн А.С., Ривкин В.Л., Карташов В.Б. Еще раз к вопросу о продолжительности жизни россиян // Международный медицинский журнал. — 1998. — №7. — С.648-650.

2. Величковский Б.Т. Патогенетическое обоснование медицинских и социальных приоритетов улучшения здоровья населения России // Успехи современной биологии. — 2004. -Т. 124. №4. — С.337-347.

3. Измеров Н.Ф., Тихонова Г.И., Яковлева Т.П. Современная медико-демографическая ситуация в России // Медицина

труда и промышленная экология. — 2005. — №5. — С.1-8.

4. Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем. 10-й пересмотр (МКБ-10) — Женева: ВОЗ, 1995. — Т. 1 (ч. 1). — 698 с.

5. Доклад о состоянии здравоохранения в Европе, 2002 г. Европейское региональное бюро ВОЗ. — Копенгаген, 2002 (Региональные публикации ВОЗ, Европейская серия, № 97).

6. Российский статистический ежегодник-2009: стат.сб. / Росстат. — М., 2009. — 795 с.

7. Амурская область в цифрах: Краткий статистический сборник / Амурстат. — Благовещенск, 2009. — 436 с.

Информация об авторах: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 153, кв. 13, тел. (416-2) 44-65-93, e-mail: [email protected], Гордиенко Виктор Петрович — заведующий кафедрой, д.м.н., профессор; Капитоненко Николай Алексеевич — заведующий кафедрой, д.м.н., профессор;

Вахненко Александр Артурович — аспирант.

ОБРАЗ ЖИЗНИ. ЭКОЛОГИЯ

© ТИМИН М.В. — 2010

ОЦЕНКА ПОЛОВОГО И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОРОДЕ КИРОВЕ

М.В. Тимин

(Кировская государственная медицинская академия, ректор — д.м.н., проф. И.В. Шешунов, кафедра факультетской хирургии с курсом урологии, зав. — д.м.н., проф. А.Н. Никитин)

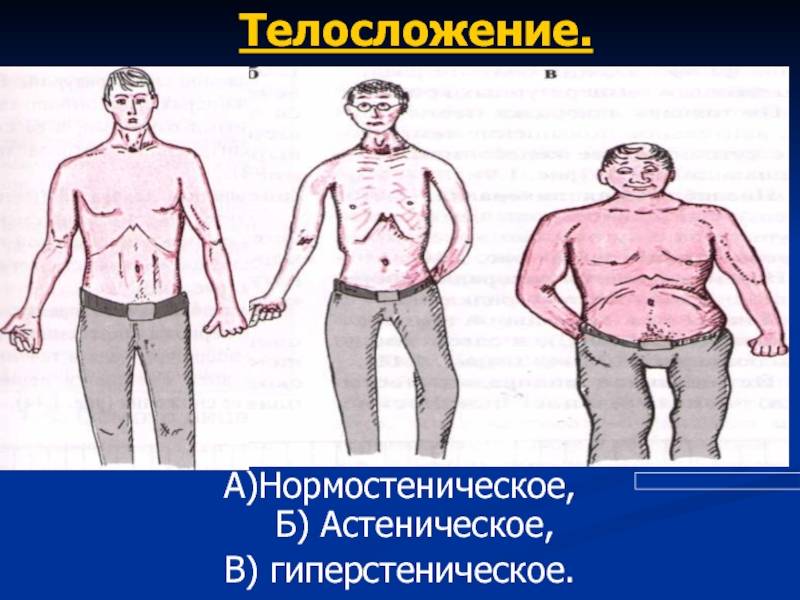

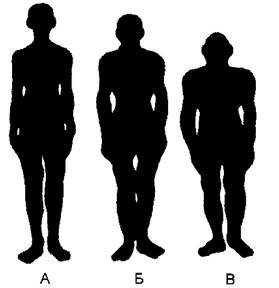

Резюме. Цель работы явилась оценка уровня полового и физического развития подростков, проживающих в г. Кирове. Обследовано 200 подростков в возрасте от 15 до 16 лет. Исследовали антропометрические показатели, уровень биологической зрелости и половых гормонов. В результате работы установлено, что уровень полового и физического развития у подростков в возрасте 15-16 лет зависит от возраста и типа телосложения.

Ключевые слова: подростки, половое развитие

ESTIMATION OF SEXUAL AND PHYSICAL DEVELOPMENT OF TEENAGERS LIVING IN THE CITY OF KIROV

M.V. Timin (Kirov State Medical Academy, Russia)

Summary. The level of sexual and physical development of teenagers, living in the city of Kirov has been studied. 200 males at the age from 15 to 16 years have been examined. Anthropometrical indices, level of biological maturity and sexual hormones have been studied. It has been concluded that level of sexual and physical development of teenagers at the age of 15-16 years depends on the age and constitution type.

Key words: teenagers, sexual development.________________________________________________________________

Изучение физического и полового развития детей разных возрастных групп является одним из ведущих направлений современной медицинской науки и практического здравоохранения [4]. Для объективной оценки состояния здоровья детей разных возрастных групп необходимо пользоваться региональными нормативами показателей физического и полового развития, разработанными на основе результатов массового обследования, так как воздействие местных климато-географических, эндемических, экологических и социально-бытовых факторов существенно влияет на параметры физического и полового развития, делая их отличными от указанных показателей у лиц, проживающих в других регионах [4,8]. Нами впервые было проведено исследование полового и физического развития подростков в возрасте 15 и 16 лет, проживающих в г. Кирове.

Цель исследования: оценить уровень полового и физического развития подростков, проживающих в г. Кирове.

Материалы и методы

Было обследовано 200 лиц мужского пола в возрасте от

15 до 16 лет (в возрасте 15 лет — 100, в возрасте 16 лет — 100 подростков). Для определения точного возраста обследуемых и формирования соответствующих возрастных когорт были использованы годичные интервалы.

У наблюдаемых подростков исследовались следующие показатели: 1) главные антропометрические параметры с составлением перцентильных таблиц; 2) измерение наружных половых органов, определение возраста пробуждения либидо и возраста появления первых ночных поллюций, частоты выявления и степени выраженности вторичных половых признаков; 3) исследование уровней половых гормонов в сыворотке крови.

Измерение роста (см), массы тела (кг), окружности грудной клетки (см) проводили общепринятыми методами. Гармоничность развития определяли по разнице «коридоров» перцентильных шкал, составленных для роста, массы тела и окружности грудной клетки. Гармоническим (нормальным) считали вариант, при котором значения исследуемых параметров находились в одном и том же или в двух соседних интервалах. При разнице интервалов, равной двум, развитие оценивали как дисгармоническое, а при разнице более чем в два интервала — как резко дисгармоническое. Определение соматотипа осуществляли по схеме, предложенной Дороховым Р.Н. и Бахрахом И.И. (1976), согласно которой выделяют три типа телосложения: мезосоматический, микросоматический и макросоматический. Распределение каждой возрастной когорты по группам в зависимости от типа телосложения проводили по сумме «коридоров» пер-центильных шкал, полученных для роста, массы тела и

окружности грудной клетки. Измерение наружных половых органов проводили в соответствии с рекомендациями Ерохина А.П. и Воложина С.И. (1995). Путём анонимного опроса с использованием анкет выясняли возраст пробуждения полового влечения (либидо) и возраст появления первых ночных поллюций. Вместе с тем, у обследуемых подростков определяли частоту выявления (процент) и степень выраженности (балл) вторичных половых признаков по методике Максимовой М.В. с соавт. (1976), учитывая рост волос на лобке (Р), оволосение подмышечных впадин (Ах), рост волос на лице (Б), рост щитовидного хряща (Ц и изменения тембра голоса (V).

Взятие крови для исследования уровней половых гормонов (фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ), пролактина, тестостерона) в сыворотке методом иммуноферментного анализа (ИФА) проводили у в одно и то же время суток в одинаковых условиях (с 8 до 9 часов, натощак), что является важным в связи с наличием биоритмов в функционировании эндокринной системы.

Цифровой материал исследований обрабатывали на персональном компьютере с определением среднеарифметической величины (М) и среднеквадратической ошибки (т). Значимость различий между сравниваемыми величинами (Р) определяли по таблице Стъюдента-Фишера.

Результаты и обсуждение

Исследование показало, что у большинства наблюдаемых подростков, проживающих в г. Кирове, констатировалось гармоническое развитие (в возрасте 15 и 16 лет — соответственно в 80,0 и 65,0%). Вместе с тем, у наблюдаемых подростков нередко выявлялись признаки дисгармонического развития (в возрасте 15 и 16 лет — соответственно в 16,0 и 28,0%) и резко дисгармонического развития (в возрасте 15 и

16 лет — соответственно в 4,0 и 7,0%).

Мезосоматический тип телосложения тоже выявлялся у большинства наблюдаемых нами подростков (в возрасте 15 и 16 лет — соответственно в 63,0 и 70,0%). Микросоматический тип телосложения у подростков обнаруживался реже (в возрасте 15 и 16 лет — соответственно в 23,0 и 20,0%), а макросоматический — ещё реже (в возрасте 15 и 16 лет — соответственно в 14,0 и 10,0%).

Принимая во внимание то, что состояние физического развития является критерием, объективно отражающим морфофункциональные свойства организма, мы сочли необходимым провести сравнительную оценку антропометрических параметров и показателей полового развития у подростков, имеющих разные типы телосложения. Так, у наблюдаемых подростков в возрасте 15 и 16 лет, имеющих микросоматиче-ский тип телосложения, регистрировались низкие показате-

Таблица 1

Частота выявления и степень выраженности вторичных половых признаков у подростков в возрасте 15 лет с разным соматотипом (М±т)

ли физического развития, а у подростков в возрасте 15 и 16 лет с макросоматическим типом телосложения — высокие показатели по сравнению с этими показателями у подростков соответствующего возраста, имеющих мезосоматический тип телосложения. Исследования показали, что частота и

Таблица 2

Частота выявления и степень выраженности вторичных половых признаков у подростков в возрасте 16 лет с разным соматотипом (М±т)

Показатели мезосома- тотип, п=70 микросо- матотип, п=20 макросо- матотип, п=10

Р: частота выявления, % 97,1 95,6 100

степень выраженности, Ах: балл 1,73+0,05 1,59+0,07 2,30+0,20*

частота выявления, % 97,1 86,9 100

степень выраженности, балл 1,87+0,08 1,67+0,15 2,00+0,31

частота выявления, % 64,3 45,0 100

степень выраженности, балл 1,58+0,10 1,33+0,06* 1,60+0,10

частота выявления, % 98,6 90,0 100

степень выраженности, V: частота выявления, % балл 1,33+0,02 1,33+0,06 1,50+0,10

100 90,0 100

степень выраженности, балл 1,51+0,02 1,55+0,22 1,60+0,10

степень выраженности вторичных половых признаков у наблюдаемых подростков тоже зависели не только от возраста, но и от типа телосложения. Степень выраженности вторичных половых признаков Р, Ах и Б у 15-16-летних подростков с макросоматическим типом телосложения оказалась более высокой (р<0,05), чем у подростков того же возраста, имеющих микросоматический и мезосоматический типы телосложения (табл. 1,2).

Проведенные исследования позволили установить, что у подростков в возрасте 15 и 16 лет с разным соматотипом выявлялись неодинаковые уровни половых гормонов в сыворотке крови (табл. 3,4). Так, у подростков в возрасте 15 лет

Таблица 3

Уровни половых гормонов в сыворотке крови у подростков в возрасте 15 лет с разным соматотипом (М±т)

Показатели мезосома- тотип, п=63 микросо- матотип, п=23 макросо- матотип, п=14

ФСГ, мед/л 2,66+0,03 2,54+0,04 2,60+0,04

ЛГ, мед/л 2,65+0,03 2,65+0,03 2,70+0,09

Пролактин, мед/л 155,48+1,72 146,63+3,16* 162,11+2,74*

Тестостерон, нг/мл 3,89+0,06 3,74+0,07 4,02+0,16

Показатели мезосома-тотип, п = 63 микросо-матотип, п = 23 макросо-матотип, п = 14

Р: частота выявления, % 98,4 85,0 100

степень выраженности, Ах: балл 1,53+0,03 1,41+0,11 2,14+0,23*

частота выявления, % 95,2 75,0 100

степень выраженности, балл 1,57+0,05 1,55+0,12 1,93+0,23

частота выявления, % 64,3 25,0 85,7

степень выраженности, балл 1,17+0,03 1,10+0,10 1,42+0,18*

частота выявления, % 96,8 95,6 92,8

степень выраженности, V: частота выявления, % балл 1,16+0,03 1,13+0,09 1,38+0,08*

100 86,9 100

степень выраженности, балл 1,21+0,03 1,10+0,06 1,36+0,08

Примечание здесь и далее: «*» — р< 0,05.

с микросоматическим типом телосложения констатировался низкий уровень (р<0,05) пролактина, а у подростков того же возраста с макросоматическим типом телосложения — высокий уровень (р<0,05) пролактина по сравнению с содержанием этого гормона в сыворотке крови 15-летних подростков с мезосома-тическим типом телосложения. Существенных сдвигов уровней фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов в сыворотке крови у 15-летних подростков с микросоматическим и макросоматическим типами телосложения не обнаруживалось. У 16-летних подростков с микро-соматическим типом телосложения, по сравнению с подростками того же возраста, имеющими мезосоматический и макросоматический типы телосложения, регистрировался низкий уровень тестостерона в сыворотке крови (р<0,05). Однако уровни других половых гормонов в сыворотке крови у подростков в возрасте 16 лет с микросоматическим типом телосложения существенно не отличались от таковых у подростков того же возраста с мезосоматическим типом телосложения.

Сопоставление результатов собственных исследований с данными литературы свидетельству-

Таблица 4

Уровни половых гормонов в сыворотке крови у подростков в возрасте 16 лет с разным соматотипом (М±т)

Показатели с мезосома-тотипом, n = 70 с микросо-матотипом, n = 20 с макросо-матотипом, n = 10

ФСГ, мед/л 2,76±0,03 2,64±0,08 2,96±0,13

ЛГ, мед/л 3,07±0,04 2,96±0,08 2,87±0,12

Пролактин, мед/л 166,83±3,65 150,54±8,70 163,14±9,25

Тестостерон, нг/мл 4,11±0,05 3,84±0,06* 4,06±0,15

ет о том, что у наблюдаемых нами подростков в возрасте 15 и 16 лет констатировались отличия ряда параметров физического и полового развития от этих показателей у ровесников из других городов. Так, у подростков, проживающих в г. Кирове, регистрировалась пониженная масса тела при более высоких показателях окружности грудной клетки, по сравнению с этими показателями у подростков соответствующего возраста из г. Москвы и в целом по России [1,3,6,7]. Кроме того, у наблюдаемых нами подростков отмечалось

запаздывание появления и меньшая степень выраженности отдельных вторичных половых признаков, пониженные уровни фолликулостимулирующего гормона и тестостерона в сыворотке крови по сравнению с этими показателями у подростков соответствующего возраста, проживающих в г. Москве и г. Санкт-Петербурге [2,5,6]. Выявленные отличия обусловлены, по нашему мнению, особенностями физического и полового развития подростков в возрасте 15 и 16 лет, проживающих в условиях г. Кирова, что подтверждает необходимость разработки местных возрастных нормативов этих показателей.

Таким образом, проведенное комплексное исследование позволило получить представление о возрастных особенностях показателей полового и физического развития у практически здоровых подростков в возрасте 15 и 16 лет, проживающих в г. Кирове. В когортах наблюдаемых 15- и 16-летних подростков выявлялись возрастные особенности антропометрических показателей, биологической зрелости и гормонального статуса. Данные, полученные при анализе результатов исследований, позволяют утверждать, что уровень полового развития у подростков в возрасте 15 и 16 лет зависит в большой мере от соматотипа.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мартинчик А.Н., Батурин А.К. Рост и масса тела детей России по данным поперечного исследования 1994-1996 гг. // Гигиена и санитария. — 2000. — №1. — С.68-71.

2. Плехова Е.И. Задержка полового развития мальчиков.

— М., 2000. — 112 с.

3. Прусов П.К. Максимальная скорость роста у мальчиков-подростков в Москве // Педиатрия. — 1993. — №3. — С.23-25.

4. Рахманова Р.С., Генрих К.Р. О мерах по совершенствованию медицинской помощи подросткам // Гигиена и санитария. — 1989. — №1. — С.71-73.

5. Прусов П.К. Оценка и прогнозирование массо-

ростового соотношения у мальчиков в процессе полового созревания // Гигиена и санитария. — 1990. — №2. — С.21-24.

6. Прусов П.К. Оценка темпов полового созревания мальчиков // Педиатрия. — 1990. — №8. — С.89-90.

7. Уланова Л.Н., Сычёва Е.К., Ермолаева Т.В. и др. Состояние здоровья школьников Воронежа за 30 лет (19661997 гг.) // Российский педиатрический журнал. — 2000. — №1.

— С.9-11.

8. Ямпольская Ю.А. Научные основы стандартизации исследований и оценки физического развития детей и подростков в России // Российский педиатрический журнал. — 1999.

— №5. — С.10-13.

Информация об авторах: 610020, г. Киров, ул. К. Либкнехта, д. 13, кв.53, раб. тел.: (8332) 23-42-01, e-mail: mihail.timin@ pochta.ru, Тимин Михаил Викторович — доцент кафедры факультетской хирургии с курсом урологии, к.м.н.

© РОДЫГИНА С.Н., ТУЛЯКОВА О.В., СИЗОВА Е.Н. — 2010

ЗАВИСИМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ПЛОДА И ЗДОРОВЬЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ АЭРОТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

С.Н. Родыгина1, О.В. Тулякова1, Е.Н. Сизова2 (‘Вятский государственный гуманитарный университет, и.о. ректора — д.и.н., проф. В.Т. Юнгблюд, кафедра медико-биологических дисциплин, зав. — к.б.н., доцент Ю.С. Мясников; 2Вятский социально-экономический институт, ректор — д.э.н., проф. В.С. Сизов, кафедра медико-биологических дисциплин, зав. — д.б.н., проф.

Е.Н. Сизова)

Резюме. Проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт с целью изучения особенностей перинатального анамнеза и состояния здоровья новорожденных, матери которых проживают в районах с повышенной аэротехногенной нагрузкой (автомобильный транспорт). Выявлено, что повышенная аэротехногенная нагрузка отрицательно влияет на характер течения беременности и родов, чаще встречаются экстрагенитальные инфекции, угроза прерывания беременности, раннее излитие околоплодных вод и экстренное кесарево сечение. Это влияние более выражено при беременности плодом мужского пола, что объясняется его большей чувствительностью к воздействию неблагоприятных факторов. У новорожденных мальчиков ниже группа здоровья.

Ключевые слова: перинатальный анамнез, новорожденные, аэротехногенное загрязнение.

RELATIONSHIP BETWEEN AEROTECHNOGENIC POLLUTION OF ENVIRONMENT AND CONDITION OF FETUS AND HEALTH OF NEWBORNS

S.N. Rodigina1, O.V. Tulyakova1, E.N. Sizova2 (‘Vyatka State University of Humanities; 2Vyatka Social and Economic Institute)

Summary. A retrospective analysis of outpatient medical records has been carried out in order to study the features of perinatal anamnesis and level of health of newborns, whose mothers live in the areas of high aerotechnogenic stress (auto transport). It has been revealed that the increased aerotechnogenic stress adversely affects the course of pregnancy and delivery, the cases of extragenital infections become more frequent, as well as threat of miscarriage, premature discharge of the amniotic fluid and emergency cesarean section. Such an effect is more apparent in the pregnancy with the male fetus, because of its higher sensitivity to the adverse factors. Newborn males belong to a group of decreased health level.

Key words: perinatal anamnesis, newborns, aerotechnogenic pollution

В современной физиологии и медицине все больше вни- торов окружающей среды любого происхождения и различ-

мания уделяется изучению влияния неблагоприятных фак- ной, в том числе малой, интенсивности на состояние плода

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга

Здесь наши педагоги-психологи делятся с Вами информацией о том, как вести себя в период самоизоляции, как преодолеть тревогу и страх, как составить распорядок дня, в какие игры поиграть с детьми и другие полезные советы и ссылки

Книга о коронавирусе для детей — ЧИТАТЬ

Без паники! Семь психологических терминов в помощь — https://psy.su/feed/8040/

Как справиться с негативными эмоциями в период самоизоляции — https://psy.su/feed/8122/

Психологические риски пандемии и самоизоляции детей — https://psy.su/feed/8171/

Рекомендации по охране психического здоровья

Специалистами психологической службы в системе образования были разработаны рекомендации, адресованные родителям и детям для поддержки психического здоровья и благополучия во время вспышки коронавирусной инфекции (COVID-19) на основании рекомендаций ВОЗ. Рекомендации — https://docs.google.com/document/d/1LdkHcEEj13LXJvF-zCJoRcllfBr93UCPvkPzE_8B974/edit?usp=sharing

С учетом усиления влияния психологических факторов в межличностных отношениях в периоды самоизоляции, пролонгированных каникул, ряда других ограничений может возникнуть дополнительная необходимость оказания психологической помощи, в том числе экстренной.

Данная помощь может быть оказана сотрудниками Детского телефона доверия 8-800-2000-122.

У детского телефона доверия есть сайт — www.telefon-doveria.ru и группы в соцсетях. На главной странице сайта посетитель увидит слайдер с возможностью выбрать свою возрастную группу — «дети», «подростки» и родители». В зависимости от вкладки, страницы расскажут о наиболее частых проблемах, с которыми обращаются на детский телефон доверия.

Для детей актуальны вопросы страхов — остаться одному дома, получить плохую оценку, пойти к врачу.

Подростков волнуют экзамены, критическое отношение к своей внешности, конфликты со сверстниками и родителями, несчастная любовь.

Родители обращаются с проблемами в процессе воспитания своих чад — ребенок не слушается, много сидит за компьютером, связался с плохой компанией или не хочет учиться. Сайт позволяет не только ознакомиться с перечнем самых часто задаваемых вопросов, но и прочитать подробные ответы опытных психологов на них. Посетители сайта узнают как справляться с одиночеством и находить друзей, что делать при суицидальных настроениях, как завоевать уважение сверстников и найти общий язык с родителями. При этом родители смогут узнать, что волнует их детей, а дети — понять, что в их поведении беспокоит родителей.

Смотрите раздел «Лайфхаки» и «Инфографика».

Вся реклама Детского телефона доверия размещена на сайте «Детский телефон доверия» в разеле «Медиа» (социальная реклама)

https://telefon-doveria.ru/events/?cat=14

А для родителей еще можно рекомендовать портал «Я-родитель»

https://www.ya-roditel.ru/

Там есть много полезной информации — статьи, видео, инфографика и возможность получить бесплатно

консультацию психолога и юриста.

Анатомические аспекты течения и исхода беременности у женщин при истмико-цервикальной недостаточности

Лосева О.И., Комиссарова Е.Н., Карелина Н.Р., Гайдуков С.Н., Васильев В.В.

В настоящее время все большее внимание привлекает изучение конституции человека. Со времен Гиппократа известны попытки разделить людей на соматотипологические группы, которые необходимо учитывать при лечении болезней. К сегодняшнему дню накоплен значительный опыт о взаимосвязи антропометрических показателей с самыми разными характеристиками органов и систем в человеческом организме. Многими авторами описана взаимосвязь заболеваний и конституциональных типов. Один из основных методов антропологии является антропометрия. Метод антропометрии позволяет с помощью специальных инструментов и таблиц определить количественные и качественные характеристики морфофенотипа, его этнотерриториальную, возрастную, половую, а также патологическую изменчивость при взаимосвязи с проявлениями заболевания [3]. В настоящее время, определив морфологические признаки, основываясь на антропометрические показатели, можно уточнить диагноз [11], прогнозировать течение болезни. Конкретные антропометрические показатели имеют лица с заболеваниями внутренних органов.Установлена связь соматотипов с гиперандрогенией у девушек 16-18 лет [2].У девушек макросомного и макромезосомного типов с гиперандрогенией яичников встречается значительно чаще, чем у других соматотипов. Выявлены конституциональные особенности женщин с гиперпластическими процессами эндометрия [5].В акушерстве имеются много работ, в которых выявлена взаимосвязь антропометрических показателей и течение беременности и родов, [4] а также веса плода [7,8,9]. Выявлена зависимость между индексом массы тела (ИМТ) и патологией родов, прежде всего нарушениями сократительной деятельности матки. У рожениц с высоким ИМТ заметно возрастал уровень абдоминального родоразрешения. Дальнейшие исследования выявили, что женщины с высоким ИМТ предрасположены к перенашиванию беременности и запоздалым родам [10]. Многие исследования показали, что у женщин с низким ИМТ и дефицитом массы тела во время беременности был высокий риск возникновения плацентарной недостаточности и преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты [13].Доказано, что преэклампсия при беременности встречается чаще у беременных женщин макросоматического типа. У микросоматического типа встречались чаще такие заболевания как угроза выкидыша, анемия беременных, пиелонефрит беременных. У них чаще наблюдалось преждевременное излитие околоплодных вод, преждевременные роды, слабость родовой деятельности, и роды осложнялись кровотечением в раннем послеродовом периоде. В группе женщин мезосоматотипа показатели массово-ростового индекса рожденных детей были больше [6].

Шеечная слабость во время беременности известна с конца XVII века. Истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН) имеет многофакторную этиологию. К ним относятся травматические повреждение шейки матки, гормональная дисфункция, приводящая к структурному изменению тканевого состава шейки матки. Относительно недавно выявлено генетическое звено в развитии ИЦН [12]. Отягощающими факторами являются многоплодие, многоводие, тяжелый физический труд.

Цель исследования. Оценить течение и исход беременности у женщин при истмико-цервикальной недостаточности и разработать модели прогнозированияисходов беременности при истмико-цервикальной недостаточности у женщин с учетом типа телосложения.

Материалы и методы. Исследовано течение и исход беременности у 164 женщин с истмико-цервикальной недостаточностью. Проведено компьютерное соматотипирование по Р.Н. Дорохову (1984-1994), при котором учитывались пять соматических типов, рассматриваемые не как дискретные соматические типы, а как фрагменты непрерывного ряда варьирования [1,4]. Выделяли следующие соматические типы: микросомный (МиС), мезосомный (МеС), макросомный (МаС), а также переходные соматические типы − микромезосомный (МиМеС) и мезомасросомный (МеМаС). Пациенткам было проведено измерение мышц тазового дна с помощью прибора pelvicmuscletrainer.

Результаты и обсуждение. При определении соматотипа выявлены доминирующие типытелосложения по развитию ИЦН. Мезосоматический тип – 72(44%) пациентки, микромезосоматический тип – 54(33%) пациентки, макромезосоматический тип – 18(11%) пациенток, макросоматический тип – 10(6%) пациенток, микросоматический тип – 10 (6%) пациенток.

Как свидетельствуют данные, приведенные в таблице 1, самое раннее развитие ИЦН приходится на представительниц макромезосоматического (21/22 недель) и макромезосоматического (20/21 недель) типов телосложения. Однако пик выявление ИЦН колеблется в пределах 20-26 недель гестации.

Таблица 1. Срок выявления истмико-цервикальной недостаточности у женщин разных типов телосложения

Таблица 2. Характеристика шейки матки у женщин с истмико-цервикальной недостаточностью разных типов телосложения

В таблице 2 приведены данные о состоянии шейки матки у женщин разных соматотипов при ИЦН. Установлено, что пациентки с короткой шейкой матки имели наиболее высокие балы по шкале Бишопа. Поэтому можно сделать вывод, что длина шейки матки прямо пропорциональна количеству баллов по шкале Бишопа.

При корреляционном анализе длина вагинальной части шейки матки, длина сохраненной части шейки матки по ультразвуковому исследованию и баллы по шкале Бишопа имели высокую корреляцию (r=0,88-0,99 P <0,05) у всех соматотипов.

Из таблиц 1 и 2 видно, что самое раннее развитие ИЦН отмечалось в группе женщин с макросоматическим типом телосложения, но самые худшие характеристики шейки матки имели женщины с микросоматотипом.

Высокий процент женщин, требующих коррекцию ИЦН установлен в группах макросоматического (100%) и микросоматического (80%) типов телосложения. У женщин микросоматического типа телосложения произведено больше число вмешательств для коррекции ИЦН (30%) при пролабирующем плодном пузыре не выходящим за пределы наружного зева. Это также свидетельствует о том, что у женщин микросоматического типа телосложения несостоятельность шейки матки была выявлена на критической стадии.У группы женщин мезосоматического типа телосложения большее число пациенток не нуждались в коррекции в связи со сроком гестации 34-35 недель беременности (25%). В тоже время в этой же группе был велик процент женщин, у которых коррекция истмико-цервикальной недостаточности была невозможна из-за пролабирования плодного пузыря во влагалище. Такие пациентки придерживались строгого постельного режима и получали медикаментозную терапию, направленную на снижение или предотвращения сократительной функции матки.

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что наиболее часто хирургическая коррекция ИЦН, а именно 80%, выявлена в группе женщинам с макросоматотипом, по сравнению с другими типами телосложения. В группах женщин макромезосоматического, мезосоматического, микромезосоматического типа телосложения коррекция истмико-цервикальной недостаточности преимущественно производилась акушерским разгрузочным пессарием.

Таблица 3. Методы коррекции у женщин с истмико-цервикальной недостаточностью разных типов телосложения

Таблица 4. Начало родовой деятельности у женщин разных соматотиповс истмико-цервикальной недостаточностью

При проведении анализа течения родов обращает внимание тот факт, что преждевременные роды чаще выявлены у представительниц макромезосоматического типа телосложения (55,6%) и микросоматического типа телосложения (50%), по сравнению женщин макросоматического типа телосложения (10%) и мезосоматического типа телосложения (20,8%) (таблица 4).

Таблица 5. Пути родоразрешения у женщин с ИЦН разных соматотипов

Родоразрешение через естественные родовые пути у женщин макросоматического типа телосложения составило 100%, мезосоматического – 86,1%, микросоматического – 80%. Наибольшая частота кесарева сечения установлена в группе женщин микромезосоматического типа телосложения (44,4%) и пациенток микромезосоматического (27,8%) типа телосложения (таблица 5).

Так же выявлено, что у женщин мезосоматического типа телосложения в 81,9% случаев после снятия пессария развивалась родовая деятельность в течении 48 часов.

Наибольший процент женщин с несвоевременным излитием околоплодных вод выявлен в группе женщин мезосоматического типа телосложения (29,2%). Быстрые и стремительные роды имело место быть в большем количестве у женщин макромезосоматического типа телосложения (44,4%). Слабость родовой деятельности и разрывы промежности 1-2 степени в большем количестве наблюдались в группе женщин мезосоматического типа телосложения.

При факторном анализе выявлена сопряженность между размерами таза и характеристиками шейки матки, что в свою очередь доказывает взаимосвязь локальной конституции и данной патологией (P≤0,05). Корреляционный анализ выявил определенную зависимость соматотипа женщин с истмико-цервикальной недостаточностью и методами коррекции. У представительниц макросоматотипа, макромезосоматотипа и микросоматотипа влияние баллов соматотипирования и длины шейки матки на метод и срок коррекции истмико-цервикальной недостаточности(P≤0,05). У женщин мезосоматического типа телосложения несмотря на низкую сопряженность, также выявлены связи взаимодействия типа телосложения, характеристиками шейки матки по шкале Бишоп, методами и сроком коррекции истмико-цервикальной недостаточностью (P≤0,001). У женщин микромезосоматического типа телосложения явное взаимодействие показателей соматотипа, характеристик шейки матки и сроков коррекции не выявлены, но показана средняя корреляция между баллами соматотипирования и методами коррекции ИЦН (P≤0,001).

При регрессионном анализе получены модели прогнозирования влияния антропометрических показателей женщин разных соматотипов и характеристика шейки матки при истмико-цервикальной недостаточности на исход беременности. Модели реализованы в виде уравнений регрессии, приведены в таблице 6.

Таблица 6. Модели прогнозирования исходов беременности при истмико-цервикальной недостаточности у женщин разных соматотипов

Таким образом, при проведении регрессионного у представительниц макромезосоматического, мезосоматического и микромезосоматическго типов телосложения наибольшее значение имеет тонус мышц тазового дна. У женщин макросоматического и микросоматического типа телосложения на срок родоразрешения имеет влияние тонус мышц тазового дна, наружные размеры таза, а также длина шейки матки.

Выводы. В ходе исследования установлено ряд особенностей развития истмико-цервикальной недостаточности у женщин разных типов телосложения. Наименьшей длинной шейки матки при ИЦН обладали представительница микросоматического типа телосложения (15,0±2,8), наибольший средний балл по шкале Бишоп также принадлежал представительницам микросоматического типа телосложения (4,8±1,5).

Наибольший процент женщин нуждающиеся в коррекции истмико-цервикальной недостаточности находились в группе пациенток макросоматического и микросоматического типа телосложения. В группе женщин микромезосоматического, мезосоматического, микромезосоматического преимущественно коррекция ИЦН осуществлялась консервативным методом, а именно акушерским разгрузочным пессарием.

Нами проанализирован исход родов у женщин разных соматотипов. Большее количество преждевременных родов выявлено в группе женщин микросоматического (50%) и макромезосоматического типа телосложения (55,6%). Больший процент абдоминального родоразрешения пришёлся также на группу женщин макромезосоматического типа телосложения (44,4%). Большее количество родов, отягощенных преждевременным излитием околоплодных вод наблюдался в группе женщин макросоматического типа телосложения (30%). Быстрые и стремительные роды в большинстве случаев выявлены у женщин макромезосоматического типов телосложения (44,4%). Слабость родовой деятельности и разрывы промежностей отмечались в большем количестве у пациенток микросоматотипа.

При проведении регрессионного анализа установлено, что на срок родоразрешения при ИЦН у женщин разных соматотипов непосредственное влияние имеет локальная конституция, а именно наружные размеры таза, состояние шейки матки и сила мышц тазового дна.

Изучение показателей физического развития школьников и студентов

В ходе антропометрического обследования на базе лаборатории «Мониторинга физического здоровья учащихся всех ступеней образования» проведен статистический анализ результатов исследования и выявление морфофункциональных особенностей детей, подростков и молодежи, проживающих в городских и сельских населенных пунктах Нижегородской области.

Введение. Важной особенностью детского и подросткового возраста является постоянно протекающий процесс роста и развития, в течение которого увеличиваются количественные показатели организма (размеры отдельных органов и всего тела), а также происходит совершенствование работы органов и физиологических систем, обеспечивающих возможность нормальной жизнедеятельности зрелого человека. От того, как растет и развивается ребенок и подросток в этот период, во многом зависит его будущее. Поэтому процесс от момента рождения ребенка и до завершения процессов роста и развития должен находиться под постоянным контролем врачей, педагогов и родителей [1,2]. На актуальность проведения антропометрических обследований указывает Постановление Правительства РФ № 916 от 29.12.2001 г. «Об общероссийской системе мониторинга состояния физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и молодежи» [3].

Существенное влияние на физическое развитие оказывают условия питания, внешнего окружения и территориальная расположенность [4,5,6,7].

Арзамас имеет статус районного города с населением 113 тыс. человек, на его территории находится 17 среднеобразовательных школ (СОШ). Арзамасский район имеет компактную форму протяженностью 40 км с севера на юг и 50 км с востока на запад. Арзамасский район включает в себя 103 населенных пункта, на их территории расположено 23 СОШ и 11 неполных средних школ, в которых в 2010 году обучалось 3.094 сельских школьников [8,9].

Регулярное проведение периодических массовых исследований физического развития детей дает возможность на районном и региональном уровнях выявлять общие тенденции ростовых процессов, особенности морфофункциональных показателей, сформировавшиеся в условиях конкретного образа жизни и соответствующей среды обитания, что является необходимым условием получения достоверных данных о состоянии антропометрического статуса подрастающего поколения [10,11].

Учитывая социальную значимость и актуальность проблемы негативных тенденций в состоянии здоровья сельских школьников, использование современных методов исследования для изучения закономерностей формирования здоровья является основой для дальнейшей разработки программ оздоровления детей сельской местности [12,13,14].

Цель исследования — выявление морфофункциональных особенностей физического развития детей, подростков и молодежи.

Материалы и методы. Исследование проведено по результатам антропометрического обследования 3073 человек (1116 мальчиков/юношей и 1214 девочек/девушек; 2330 школьников и 743 студента) 7-19 лет научными сотрудниками лаборатории «Мониторинга физического здоровья учащихся всех ступеней образования» Арзамасского филиала Нижегородского университета им.Н.И.Лобачевского и врачами-педиатрами Центра здоровья ребенка г.Арзамаса по 7 показателям морфофункционального развития (рост и масса тела, окружность грудной клетки, ЖЕЛ, динамометрия, АД, ЧСС) [7,15].

Критерии включения: 1 группа – школьники г.Арзамаса; 2 группа – школьники сельских школ Арзамасского района; 3 группа — школьники поселков городского типа (ПГТ) Нижегородской области, имеющих статус районного центра; 4 группа – школьники сельских школ районов ПГТ; 5 группа – студенты Арзамасского филиала ННГУ.

По результатам обследования создана персонифицированная база данных в «EXCEL 1997-2003». Статистическая обработка проводилась средствами параметрического и непараметрического анализа с использованием ППП «STADIA v.6».

Обсуждение результатов. Физическое развитие детей – один из обобщающих параметров здоровья, ведущими показателями которого и в большей степени отражающими состояние физического развития являются длина тела (ДТ), характеризующая ростовые процессы, и масса тела (МТ), свидетельствующая о развитии костно-мышечного аппарата, мягкого остова, внутренних органов. ДТ, являясь наиболее устойчивым маркером, отражает индивидуальные генетические особенности ребенка. При этом МТ в большей степени указывает на реактивность организма при воздействии факторов окружающей внешней среды, интегрируя в себе индивидуальные обменные процессы [16,17].

ДТ как показатель возрастного развития может отражать экологические условия проживания исследуемой группы детей, чем большее напряжение приспособления вызывает среда, тем значительнее выражено отклонение ее величин [18].

Сравнение в обследованной группе детей средних величин ДТ показывает на окончание роста у юношей в длину в 17 лет, а у девушек в 16 лет, что характерно для общепринятых закономерностей возрастного развития (рис.1). Также графическое изображение динамики ДТ показывает на небольшие различия показателей роста между мальчиками и девочками.

Рис.1. Графическое изображение средних показателей длины тела

Показатели МТ у мальчиков и юношей во всех возрастных группах превышают показатели девочек и девушек, кроме возрастного периода 12-13 лет — начала полового созревания, когда происходит ростовой скачок. Затем пубертатный скачок происходит у мальчиков, и они опять обгоняют по показателям роста девочек (рис.2).

Рис.2. Графическое изображение средних показателей массы тела

При анализе физиометрических показателей в группе сельских школьников Арзамасского района определено увеличение жизненной емкости легких (ЖЕЛ) с возрастом (с 1,5±0,03 л до 3,8±0,07 у мальчиков, у девочек – с 1,3±0,03 л до 3,2±0,06 л) (рис.3).

Рис.3. Сравнительный анализ показателей средних величин ЖЕЛ у сельских мальчиков и девочек

Исследование мышечной силы кистей рук, или динамометрия, характеризует степень развития мускулатуры. Статистическая обработка антропометрических данных динамометрии у сельских школьников и студентов показывает ее увеличение с возрастом (рис.4,5).

Рис.4. Сравнительный анализ показателей средних величин мышечной силы руки у сельских мальчиков и юношей

Максимальная скорость прироста по показателям динамометрии зафиксирована у мальчиков в 14-15 лет (увеличились на 5,4 и 5,0 кг соответственно), у девочек максимальный прирост (на 3,5 и 3,4 кг соответственно) пришелся на 11-12 лет.

Рис.5. Сравнительный анализ показателей средних величин мышечной силы руки у сельских девочек и девушек.

Сердечно-сосудистая система является важнейшей системой организма. По теории P.M.Баевского, она определена как индикатор состояния всего организма, ее параметры являются ведущими для оценки его функционального состояния [19,20].

Гемодинамические показатели реагируют на изменения равновесия между организмом и средой, и отражают состояние уровня адаптационно-приспособительных реакций целостного организма [21,22].